《專題》特登工廠與光電業者——被困住的合法夢

日期:2025-08-30 11:31:58

專題記者/劉錦龍/高雄報導

歷史共業與修法承諾

台灣農地上的違章工廠,源自長期的歷史共業與政策縱容。為回應社會爭議,2019 年《工廠管理輔導法》修法後,政府推出「特定工廠登記(特登)」制度,承諾透過登記、繳費與改善,逐步走向合法化。許多工廠主信任政策,每年繳費、提交改善計畫,期盼有朝一日能名正言順。這份等待,不只是金錢負擔,更是對政府誠信的考驗。

數字背後的法規瓶頸

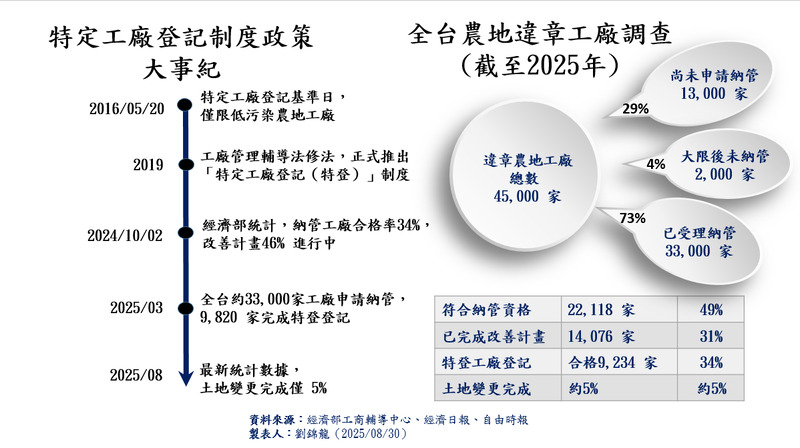

根據經濟部統計,截至 2025 年 3 月,全台約有 3.3 萬家工廠申請納管,其中約 9,820 家完成特定工廠登記。然而,《特定工廠登記辦法》僅提供暫時合法身份,並不保證土地變更。更令人無奈的是,截至目前,完成農地變更取得完整合法身分的工廠僅約 5%。《區域計畫法》《國土計畫法》規定,農地變更為工業用地需經嚴格審查,地方政府因土地政策與環境壓力,常常卡關,導致真正完成變更的工廠仍是少數。

此外,農地工廠大限後,經濟部初估仍有約 2,000 家未納管。全台違章工廠約 4.5 萬家,其中約 1.3 萬家尚未申請納管。這使得當初遵循政策、積極申請特登的工廠主感到被背叛,彷彿成為「傻瓜」,既承擔合法化成本,又未能獲得應有的權益保障。

工廠主的無奈:繳費卻無保障

依據《工廠管理輔導法》,工廠主每年須繳交管理費,並改善污染問題,但這些義務並無法換來土地變更。工廠主形容自己「交了租金卻拿不到鑰匙」:政府收錢,卻無法給予真正合法身分。這種「有責任、沒權利」的矛盾,正是法規設計與政策落差的核心。

光電業者的困境:願意卻被拒門外

政府積極推動再生能源,尤其是屋頂型太陽光電。然而,《再生能源發展條例》規定,補助與躉購收費僅適用於合法建築與土地。特登工廠因「身分不完全合法」而被排除,光電業者無法申請補貼,即使願意配合政策,也只能眼看大片可用屋頂無奈退場。這種政策矛盾,不僅浪費再生能源潛力,也讓光電業者困惑與無奈。

政策矛盾與社會失望

政府一方面要求工廠納管、繳費與改善,另一方面卻不給土地變更與光電補貼。中央推責地方、地方態度保守,導致農地被占、工廠半合法、綠能政策停滯。工廠主與光電業者的無奈,凸顯法規設計與政策落差,讓社會對政府誠信深感失望。

呼籲政府正視與行動

根據經濟部工商輔導中心最新統計,截至 2025 年 8 月底,全台已受理特定工廠登記(特登)納管工廠約 33,000 家,其中約 22,118 家符合納管資格,審查率達 97.8%。在這些納管工廠中,已有 14,076 家完成改善計畫並取得特登工廠登記證書,但僅有 9,234 家工廠獲得登記合格,合格率約 34%。此外,約 46% 的改善計畫仍在審查中。

更令人關注的是,儘管完成特登工廠登記的工廠已進行改善,但成功完成土地變更(農地轉為工業用地)的工廠僅約 5%,意味著大多數工廠仍處於半合法狀態,無法享有完整法定權益。

這樣的情況使得當初遵循政府政策、積極申請特登的工廠主感到被背叛,彷彿成為「傻瓜」,既承擔合法化成本,又未能獲得應有的保障。

政府應正視這一問題,盡快處理土地變更與光電補助限制,避免近來積極推動的淨零碳排政策淪為口號與作夢。唯有釐清政策、落實法規,才能讓工廠主與光電業者的合法夢得以實現,使能源轉型與減碳目標不僅是美麗願景,而是能真正落地的現實。